根据搜索结果,北京确实有一名9岁男童确诊为新冠肺炎。具体情况如下:

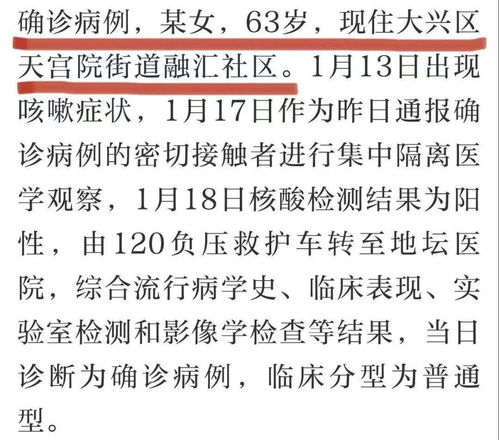

1. 确诊病例:某男,9岁,现住北京市大兴区天宫院街道融汇社区。该男童是1月18日新增的一例本地新冠肺炎确诊病例的外孙。

2. 感染情况:1月17日,该男童作为确诊病例的密切接触者进行集中隔离医学观察,1月18日核酸检测结果为阳性,随后被转至地坛医院。

3. 防控措施:为防止疫情扩散,该男童所在学校的1081名师生已被集中隔离,并转至17家集中观察酒店,同时进行健康监测和心理疏导等各项服务保障和管控措施。

请注意,以上信息基于2025年1月18日的情况,后续的防控措施和疫情发展可能会有所变化。北京9岁男童历经8年终于确诊罕见病,AI助力医疗奇迹

在这个繁忙的世界里,每一个生命都值得被温柔以待。今天,我们要讲述的是一个关于坚持与希望的故事,一个来自北京的9岁男童,在经历了长达8年的求医之路后,终于找到了属于自己的答案。

小石,一个普通的名字,却承载着不平凡的旅程。从5个月大开始,他就被家人发现面部特征与众不同:招风耳、宽鼻翼、宽眼距,与人对视时眼球偶尔会震颤。这些特殊之处,源于他体内的ANKH基因突变。

8年的时光,对小石来说,是漫长的等待。5个月大时,他在当地医院得到了基因检测报告,但这份报告如同石沉大海,没有激起任何波澜。直到8年后,在北京专家的帮助下,小石才被确诊为常染色体显性颅骨干骺端发育不全。

2月26日,一个特别的日子。这一天,小石在父亲的陪伴下走进了北京儿童医院门诊六楼的罕见病会诊中心。十多名医生的目光聚焦在他身上,一位女医生握住他的手,温柔地询问着他的病情。

小石的招风耳、宽鼻翼、宽眼距,以及偶尔震颤的眼球,成为了他独特的。去年9月,因头痛在老家就诊时,医生建议做颅骨外科手术,但家人没有接受。实际上,小石很早就被发现颅骨异常,家人并未太在意。

随着时间推移,疾病带来的变化逐渐累积。最初只是鼻塞,后来出现了面容异常、视神经萎缩、视力下降、听力下降、头痛和脑水肿等症状。影像学检查显示,小石的颅骨呈现出比普通人更厚的磨玻璃样形态,骨头增粗挤占了颅腔空间,导致了一系列不良后果。

在会诊室里,来自神经外科、神经内科、眼科、内分泌遗传代谢科、影像中心、干细胞移植科等科室的专家围坐在一起,一边和小石聊天,一边观察他的听力、视力、反应和表达能力。当被问及想不想快点回学校时,小石毫不犹豫地回答:“不想。”说话时,他的眼球偶尔会震颤,仿佛在诉说着内心的无奈。

值得一提的是,在这场会诊中,一位AI医生也给出了相似结论。这位AI医生通过分析小石的病例资料,结合大数据和人工智能技术,为专家们提供了有力的支持。这也标志着我国在罕见病诊断领域迈出了重要的一步。

每年2月的最后一天是国际罕见病日。对于罕见病患儿来说,确诊过程充满挑战;对医生而言,判断一种从未见过的疾病同样困难重重。在这场会诊中,专家们凭借丰富的经验和精湛的医术,为小石找到了答案。

如今,小石终于可以安心地接受治疗,为自己的未来奋斗。而这一切,都离不开家人、医生和AI医生的共同努力。在这个充满希望的时代,我们相信,小石的故事只是一个开始,更多罕见病患者将在这个温暖的大家庭中找到属于自己的光明。

让我们为小石点赞,为所有在罕见病领域默默付出的医生和科研人员致敬。愿每一个生命都能得到关爱,愿这个世界因爱而美好。